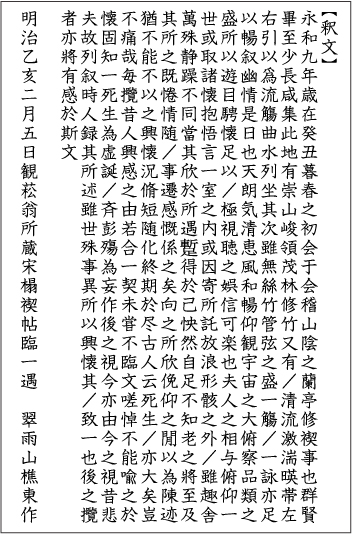

日下部鳴鶴(くさかべ めいかく:1838~1922)は、彦根出身の書家で、「明治の三筆」の一人に数えられます。明治新政府において太政官官僚として三条実美や大久保利通から厚く信任されていました。臨書した「蘭亭序」とは、書聖・王羲之(おうぎし:303~361)が永和9年(353)に催した蘭亭の宴で詠まれた詩集の序文を書いたもので、江戸時代に拓本が舶来し、書の手本として多くの人が学びました。

款記に、明治8年(1875)38歳の時に、貫名菘翁(ぬきな すうおう:1778~1863)がかつて所蔵していた宋拓の蘭亭序を観て臨書したとあります。鳴鶴は若かりし時より菘翁の書を愛し、菘翁が臨書した蘭亭序を重ねて臨書し、菘翁の背中を終生追い続けました。署名に「翠雨山樵東作」とあり、鳴鶴の号を用いていない点も特徴の一つです。

鳴鶴が晩年に用いた廻腕法を用いた力強く粘り強い運筆の書風とは異なり、王羲之の書風をなぞるかのように一文字ごとに丁寧に書いています。鳴鶴の書風が未だ確立していない模索期の作品として貴重なものです。

( 寺前 公基 )

|