江戸時代末期、常陸水戸藩第九代の藩主である徳川斉昭(1800~1860)は、名君として知られています。藩校である弘道館を設立し、藤田東湖など有能な志士を登用し、藩政改革に務める一方、嘉永6年(1853)6月のマシュー・ペリーの浦賀来航にあたっては強硬な尊王攘夷論を主張するなど、諡号の「烈公」に相応しい生涯を送りました。

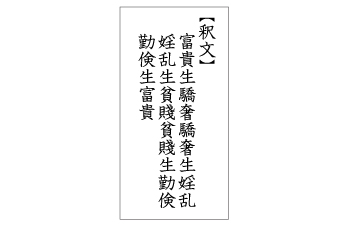

琵琶湖文化館には、斉昭の書が二幅所蔵されています。この作品は、隷書(れいしょ)の書体で書かれた五言詩で、「富貴」から始まり、それぞれが「驕奢」「婬乱」「貧賤」「勤倹」を生じることを説きます。人生はその人の過ごし方に応じて、様ざまに変化していき、一歩踏み出し、時に過ちを犯せば、「富貴」にも「貧賤」にも成り得ることを示しています。この五言句は、『老子』を典拠とする他、中国の18に及ぶ時代の正史を説き、中国歴史書の入門書として広く読まれた『十八史略』にも引用されたものです。

斉昭の隷書は、波打つように揺れる横線と、「波磔(はたく)」という特徴的な筆のハライが際立っています。斉昭は、著名な「弘道館記碑」本文も隷書で書いていますが、そこにも同様の特徴が見出せ、その典拠は、唐代の玄宗皇帝が書いた「石台孝経」にあると考えられています。弘道館において学ばれた儒教のテキストとして、玄宗自らが註釈を付した「石台孝経」を用いていたことは間違いなく、斉昭の思想、そして、藩士への教育的配慮からこの作品のようなパワフルな作品が生まれたといえるでしょう。

( 寺前 公基 )

※この作品は令和6年度「近江ゆかりの書画―古写経から近代の書まで」に出品された作品です。

|